提到糖尿病,很多人会联想到“吃太多甜食”“肥胖”等生活方式因素,但很少有人知道,遗传基因在糖尿病的发病中扮演着同样关键的角色。它不像某些单基因遗传病那样“一锤定音”,却会悄悄为患病风险“加码”,让我们在不知不觉中成为糖尿病的“潜在目标人群”。

糖尿病主要分为1型、2型、妊娠期糖尿病等类型,不同类型的糖尿病,遗传模式和遗传风险有着明显差异。其中,2型糖尿病是最常见的类型,占所有糖尿病患者的90%以上,其遗传相关性也最为突出。如果父母一方患有2型糖尿病,子女患病的风险会比普通人高出2-3倍;若父母双方均患病,子女的患病风险则会飙升至普通人的4-6倍。这就像父母给了我们一副“易感体质”的“骨架”,如果后天不注意饮食控制、缺乏运动,这副“骨架”上就很容易长出“糖尿病”的“枝叶”。比如生活中常见的“一家人都有血糖高问题”,往往就是2型糖尿病遗传易感性与相似生活习惯(如高油高糖饮食、久坐不动)共同作用的结果。

相比之下,1型糖尿病的遗传模式更为复杂,它并非简单的“代代相传”,而是多基因与环境因素(如病毒感染、早期饮食不当)共同作用的结果。如果家族中有1型糖尿病患者,子女的患病风险会比普通人群高5-10倍,但总体发病率依然较低(约0.3%),远低于2型糖尿病的遗传风险。可以理解为,1型糖尿病的遗传更像是“埋下一颗种子”,是否发芽还需要外界环境的“触发”。

而妊娠期糖尿病的遗传因素,则更多表现为“遗传易感性”的传递。患有妊娠期糖尿病的女性,其子女未来患2型糖尿病的风险会增加,同时女性自身在产后数年发展为2型糖尿病的概率也会显著上升。这说明,妊娠期糖尿病不仅是孕期的“临时血糖异常”,更是身体发出的“遗传风险信号”,提醒着母婴双方未来都需要关注血糖健康。

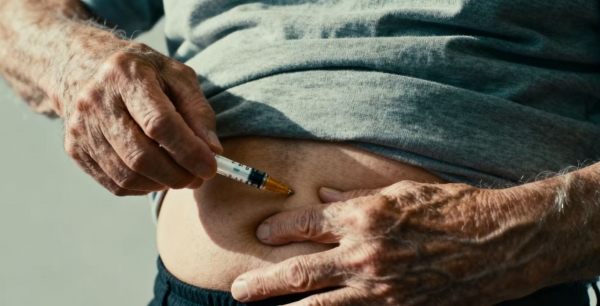

需要明确的是,糖尿病的遗传并非“不可逆转的宿命”。即使携带糖尿病易感基因,通过科学的生活方式干预,也能有效降低患病风险。比如坚持每周150分钟以上的中等强度运动(如快走、游泳、太极拳),保持清淡均衡的饮食(减少精制碳水、控制油脂摄入,增加蔬菜和全谷物比例),将体重控制在健康范围(BMI维持在18.5-23.9之间),定期监测血糖(尤其是35岁以上、有家族史的人群,建议每年检测一次空腹血糖和餐后2小时血糖),这些措施都能像“给基因上保险”一样,延缓甚至阻断糖尿病的发生。

总而言之,糖尿病确实存在遗传倾向,但它从来不是“命中注定”的疾病。与其担心遗传基因的“烙印”,不如从现在开始养成健康的生活习惯——毕竟,在糖尿病的“攻防战”中,我们自己的生活选择,往往比遗传基因更能决定最终的结局。